研究代表者:松岡 俊二

(早稲田大学アジア太平洋研究科教授)

この度、日本生命財団の環境研究助成をいただき学際的総合研究「環境イノベーションの社会的受容性と持続可能な都市の形成」をスタートさせることが可能となりましたことに対して、日本生命財団をはじめ、関係の皆様に深く感謝申し上げます。

いうまでもなく、日本社会は急速な少子高齢化を迎え、今後、日本社会は大きな変容を遂げることが予想されます。とりわけ日本の地方都市(地方自治体)は大きな影響を受けることが確実で、「消滅可能性都市」といった議論もされています。問題を提起した民間研究機関の日本創生会議によれば、こうした消滅可能性都市は896市区町村におよび、地方自治体全体の49.8%になると予想されています。

さらに、こうした社会現象はシンガポール、韓国や中国などにおいても観察され、日本の課題は東アジア地域全体の近い将来の課題を先取りしているとも言えます。

日本の地方都市において、どのように地域の人材や資源を生かして都市環境イノベーションを実現し、持続可能な都市形成を進める社会的メカニズムを構築するのかを明らかにすることは、日本社会だけでなくアジア・太平洋地域においても重要な知見です。

本研究は、社会科学と工学を中心とした学際的な研究チームにより、都市環境イノベーションが成功する基本仮説として社会的受容性(social

acceptance)という概念に注目し、それを技術的、社会的、制度的、地域的側面からアプローチすることにより、都市環境イノベーションのモデル化を行うことを意図しています。

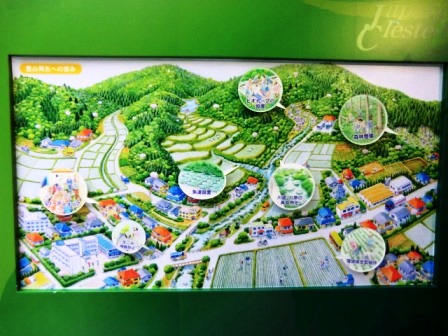

また、具体的なケース選択においては、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会という3類型を設定し、長野県飯田市、静岡県掛川市、兵庫県豊岡市を主な研究対象として、調査研究を実施し、日本の都市環境イノベーションの理論化を行いたいと考えています。

2年間の研究計画を効果的に遂行し、都市環境イノベーションに関する学術的かつ社会的成果を多く産出すべく努力する所存ですので、関係各方面の皆様方のご支援、ご協力を、何卒、よろしくお願い致します。

2015年9月29日

早稲田キャンパスの研究室にて

松岡 俊二

研究概要

プロジェクトの背景と目的

日本の地方都市は経済的、社会的、環境的な課題に直面しており、これを突破し、持続可能な発展につなげられるような環境イノベーションの形成と普及が求められています。

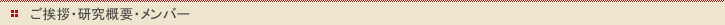

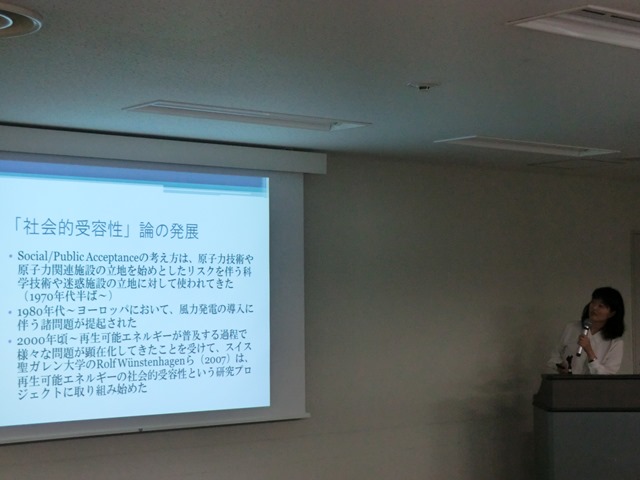

本研究は、自然エネルギー事業などの環境イノベーション政策の社会的持続性を計測する際のキー概念として提起された「社会的受容性」という概念に注目し、環境イノベーションの成否は社会的受容性に依存するとの仮説を検証します。ある社会技術が社会に受け入れられ、環境イノベーションとなるためには、社会の中に様々な価値基準がある中で、どのように情報交換して合意を形成していくのかという社会化プロセスに着目する必要があります。本研究では、その社会的なプロセスを、1)技術、2)制度政策、3)市場、という3つのマクロ的側面から検証し、どのような技術や制度政策や市場が整うことによって、どのような社会技術が地域社会に受け入れられ、環境イノベーションにつながるのかを明らかにします。もうひとつは、4)地域社会、というミクロ的な側面からも検証し、どのような地域特質(ハード面、ソフト面)によってどのような社会技術が地域社会に受け入れられ、環境イノベーションの形成と普及につながるのかも探求します。

これら4つの社会的受容性の要素(独立変数)を、本研究では、1)技術的受容性、2)制度的受容性、3)市場的受容性、4)地域的受容性、と呼びます。

本研究では、今後の日本の地域社会のあり方を規定すると考えられる、人口10万人規模程度の地方都市を対象とします。経済・社会・環境という3つの持続性基準指標と、日本の環境基本計画に基づいた3つの持続可能な社会類型(低炭素社会、循環型社会、自然共生型社会)をケース選択の基準として設定し、6つの地方都市を選定します。また、6つの都市のうち、3つを重点対象地方都市、残りの3つを比較対象地方都市とし、3つの持続可能な社会類型ごとに2都市を比較研究します。

メンバー

松岡 俊二(研究代表) 早稲田大学国際学術院(アジア太平洋研究科)・教授

田中 勝也(研究副代表)滋賀大学環境総合研究センター・教授

師岡 愼一 早稲田大学理工学術院(先進理工学研究科)・特任教授

勝田 正文 早稲田大学理工学術院(環境・エネルギー研究科)・教授

黒川 哲志 早稲田大学社会科学総合学術院(社会科学研究科)・教授

松本 礼史 日本大学生物資源科学部・教授

鈴木 政史 上智大学地球環境学研究科・教授

研究協力者

島田 剛 静岡県立大学国際関係学部・准教授

升本 潔 青山学院大学地球社会共生学部・教授

渡邊 敏康 株式会社NTTデータ経営研究所・シニアマネージャー

(早稲田大学創造理工学研究科・博士後期課程)

平沼 光 東京財団・研究員・政策プロデューサー

(早稲田大学社会科学研究科・修士課程)

中村 洋 一般財団法人 地球・人間環境フォーラム・研究員

オブザーバー

伊東 晋 元・早稲田大学出版部 編集長

事務局

岩田 優子 早稲田大学アジア太平洋研究科・博士後期課程

李 洸昊 早稲田大学アジア太平洋研究科・博士後期課程

Choi Yunhee 早稲田大学アジア太平洋研究科・博士後期課程

箕浦 豪 早稲田大学創造理工学研究科・修士課程

濱田 康平 早稲田大学先進理工学研究科・修士課程

1. 研究計画書

「環境イノベーションの社会的受容性と持続可能な都市の形成」研究計画書

2. 研究会

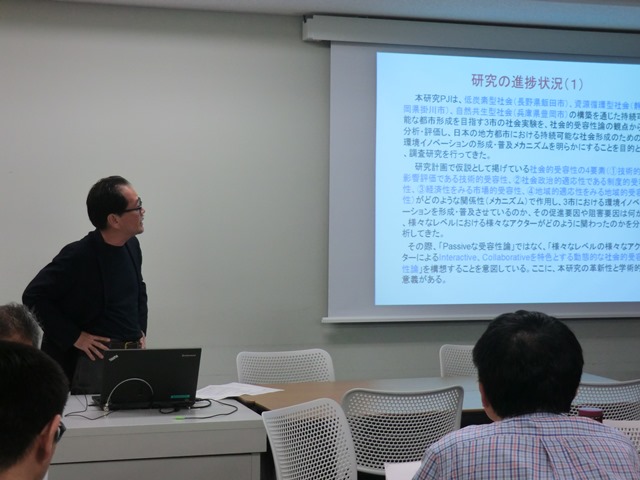

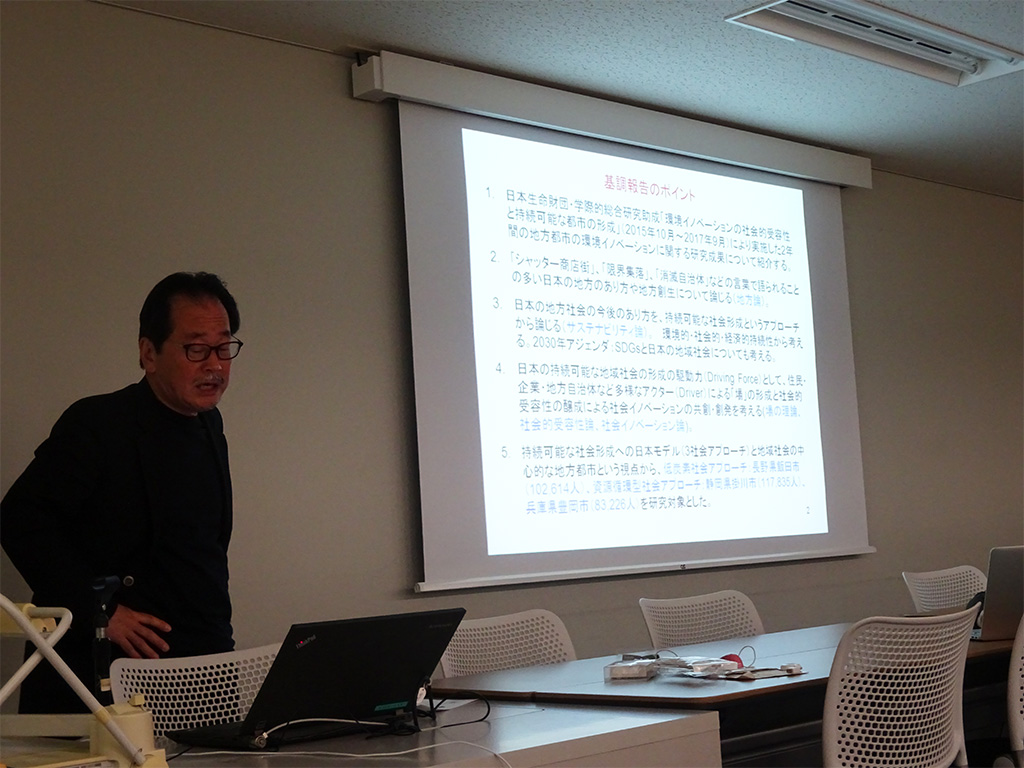

第1回贈呈式兼研究会:2015年10月

次第、研究概要、進捗報告および今後の予定、研究者名簿、出席者名簿、

研究会議事録

第2回研究会:2015年12月

次第、研究会報告 、第1回飯田市調査報告、第1回掛川市調査報告、

3都市の調査研究の到達点と今後の課題、研究会議事録

第3回研究会:2016年3月

次第、掛川分科会報告 、豊岡分科会報告、飯田分科会報告、

プロジェクトの到達点と今後の課題、今後の予定、研究会議事録

第4回研究会:2016年6月

次第、掛川分科会報告 、豊岡分科会報告、飯田分科会報告、

プロジェクトの到達点と今後の課題、今後の予定、研究会議事録

第5回研究会:2016年10月

次第、掛川分科会報告 、豊岡分科会報告、飯田分科会報告、飯田分科会討議

プロジェクトの1年間の到達点と今後の課題、調査研究の到達点と今後の計画

研究会議事録

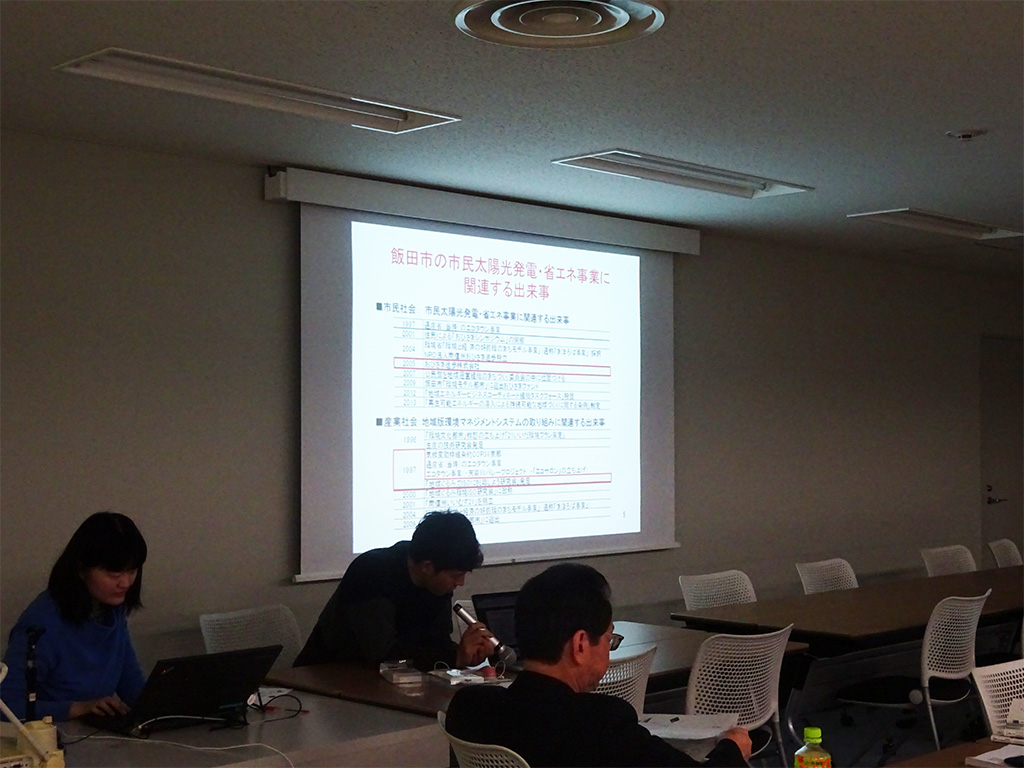

第6回研究会:2017年2月

次第、脱炭素社会に向けた飯田市の取組① 、脱炭素社会に向けた飯田市の取組② 、

社会的受容性TFの到達点と今後の課題、日生プロジェクトの出版企画について、

研究会議事録

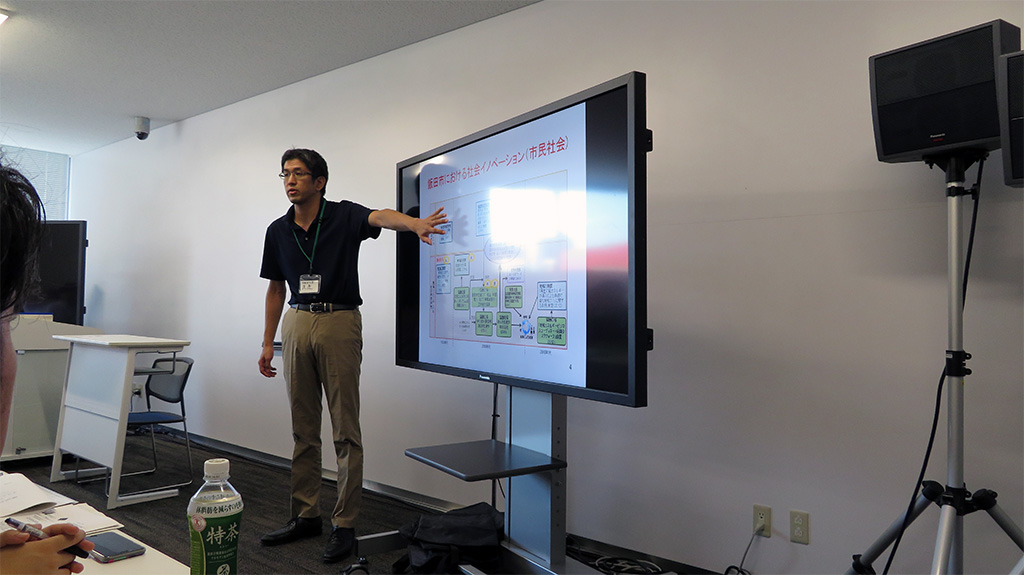

第7回研究会:2017年6月

次第、書籍の企画案と編集の基本方針:TF(全3回)議論の到達点と課題 、

飯田モデルにおける社会イノベーション(産業社会)①、飯田モデルにおける社会イノベーション(産業社会)②、

飯田モデルにおける社会イノベーション(市民社会)①、飯田モデルにおける社会イノベーション(市民社会)②、

掛川モデルにおける社会イノベーション、豊岡モデルにおける社会イノベーションと7章の概要、研究会議事録

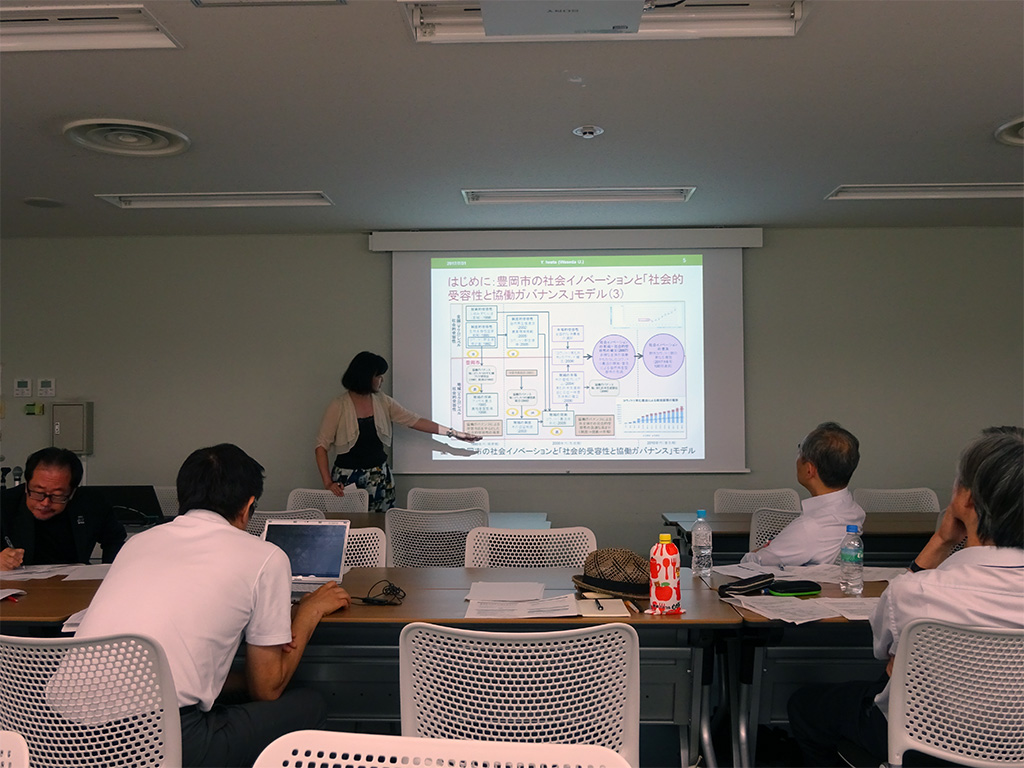

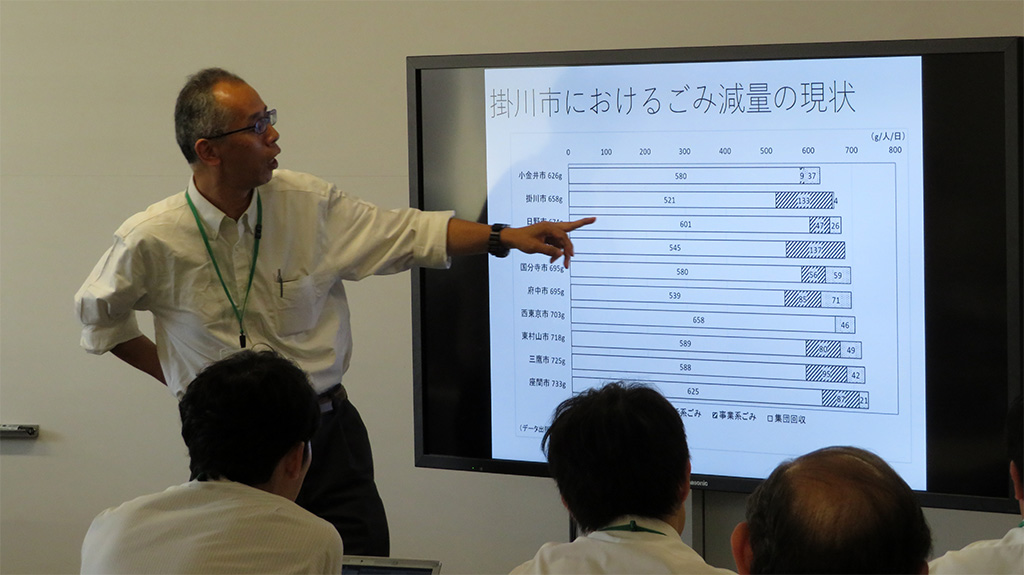

第8回研究会:2017年7月

次第、持続可能な地域を創る社会イノベーション:社会的受容性と協働ガバナンス 、

低炭素社会アプローチと社会イノベーション(飯田市)、資源循環型社会アプローチと社会イノベーション(掛川市)

自然共生社会アプローチと社会イノベーション(豊岡市)、研究会議事録

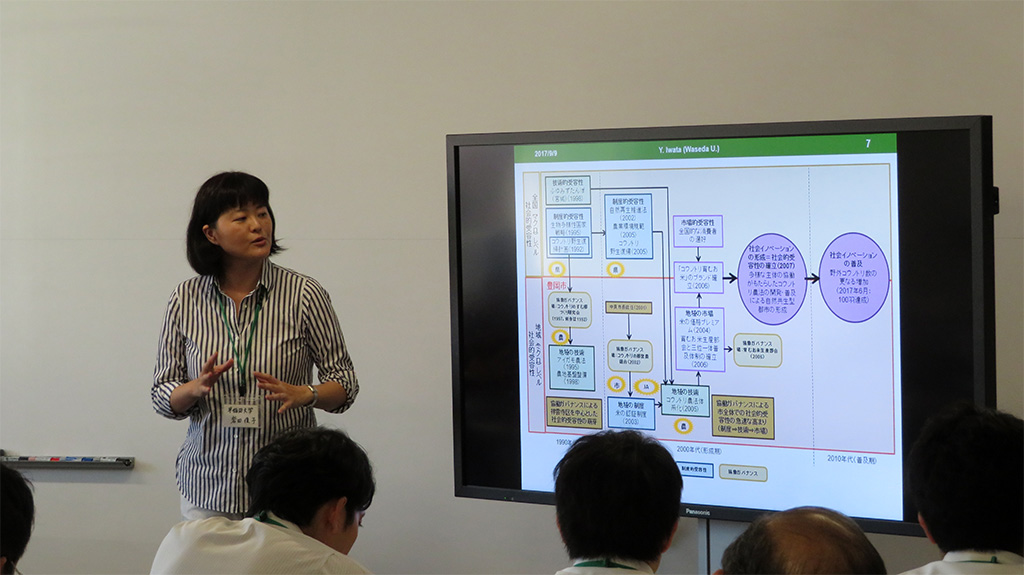

第9回研究会:2017年9月

次第、

2月の公開ワークショップを含む今後の予定について 、研究会議事録

第10回研究会:2017年11月

次第、研究会議事録

第11回研究会:2018年1月

次第、研究会議事録

3. 社会的受容性分析タスクフォース(TF)

第1回TF:2017年4月

メモ、議事録

第2回TF:2017年5月

メモ、議事録

第3回TF:2017年5月

メモ、議事録

4. 調査報告書

第1回飯田市調査報告書(2015年11月)

第1回掛川市調査報告書(2015年12月)

第1回豊岡市調査報告書(2015年12月)

第1回佐渡市調査報告書(2016年7月)

第2回飯田市調査報告書(2016年5月)

第2回豊岡市調査報告書(2017年8月)

第2回掛川市調査報告書(2017年8月)

第3回飯田市調査(2017年8月)

5. 学会報告

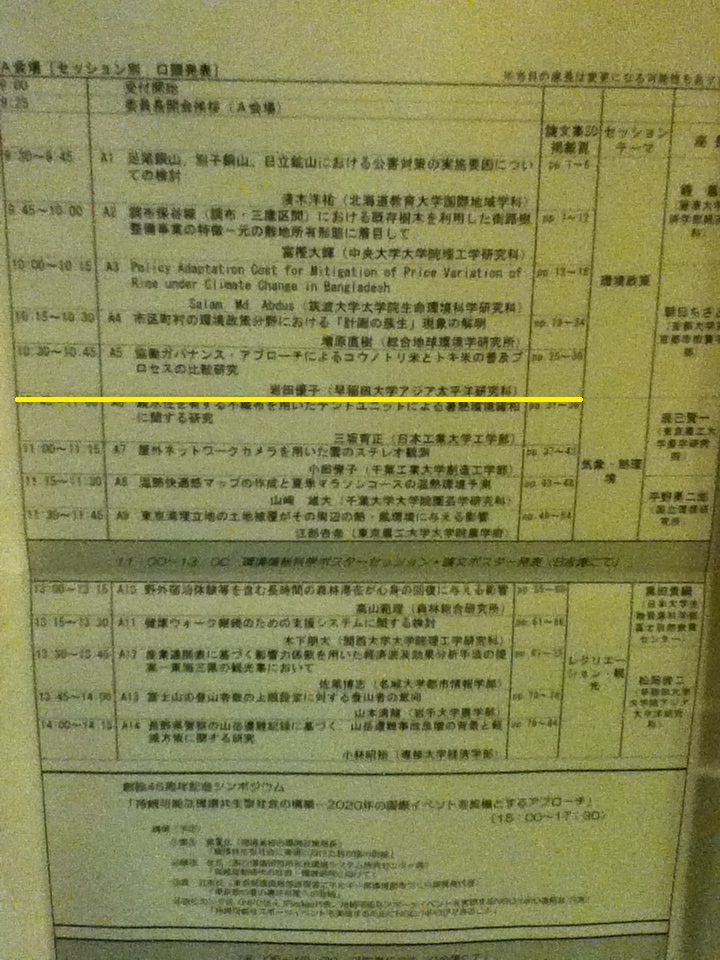

(1)2016年環境経済・政策学会全国大会 企画セッション

【バックペーパー】

・松岡俊二(2016)「都市環境イノベーションと社会的受容性:持続可能な地方都市とは何か?」『環境経済・政策

学会2016年大会』(2016年9月10日〜11日、青山学院大学)

・松本礼史(2016)「環境イノベーションの社会的受容性からみた資源循環型都市の形成要因-

静岡県掛川市を事例

に-」『環境経済・政策学会2016年大会』(2016年9月10日〜11日、青山学院大学)

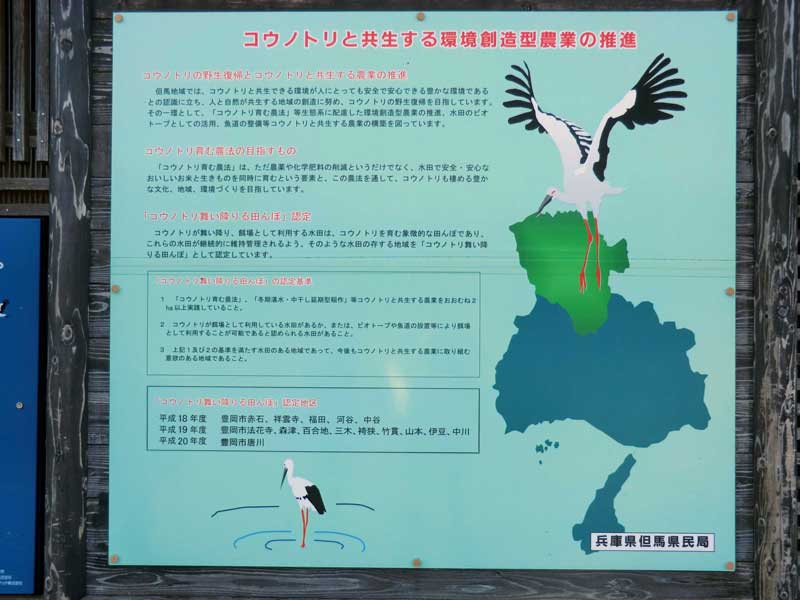

・岩田優子(2016)「協働ガバナンス・アプローチによるコウノトリ米とトキ米の普及プロセスの比較研究」『環境

経済・政策学会2016年大会』(2016年9月10日〜11日、青山学院大学)

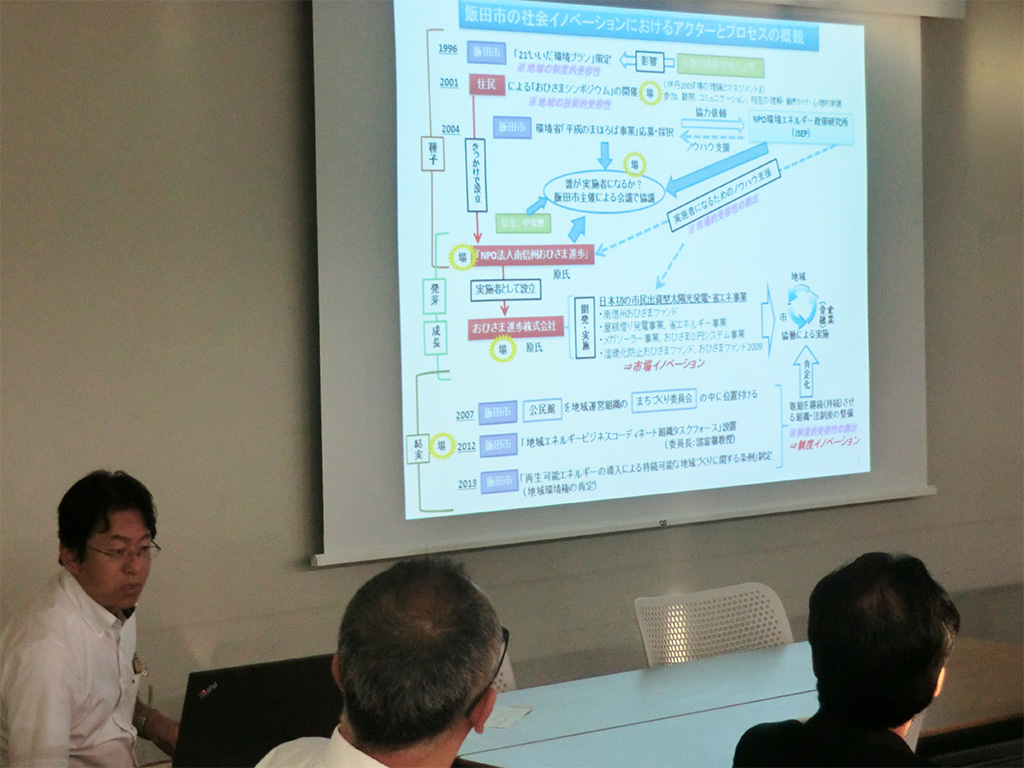

・竹川章博・渡邊敏康・松岡俊二(2016)「長野県飯田市における都市環境イノベーションの形成と普及―

制度イノ

ベーションの視点から―」『環境経済・政策学会2016年大会』(2016年9月10日〜11日、青山学院大学)

【報告用資料】

・報告資料1(松岡)

・報告資料2(松本)

・報告資料3(竹川)

・報告資料4(渡邊)

・報告資料5(岩田)

【討議用資料】

・コメント1(升本)

・コメント2(島田)

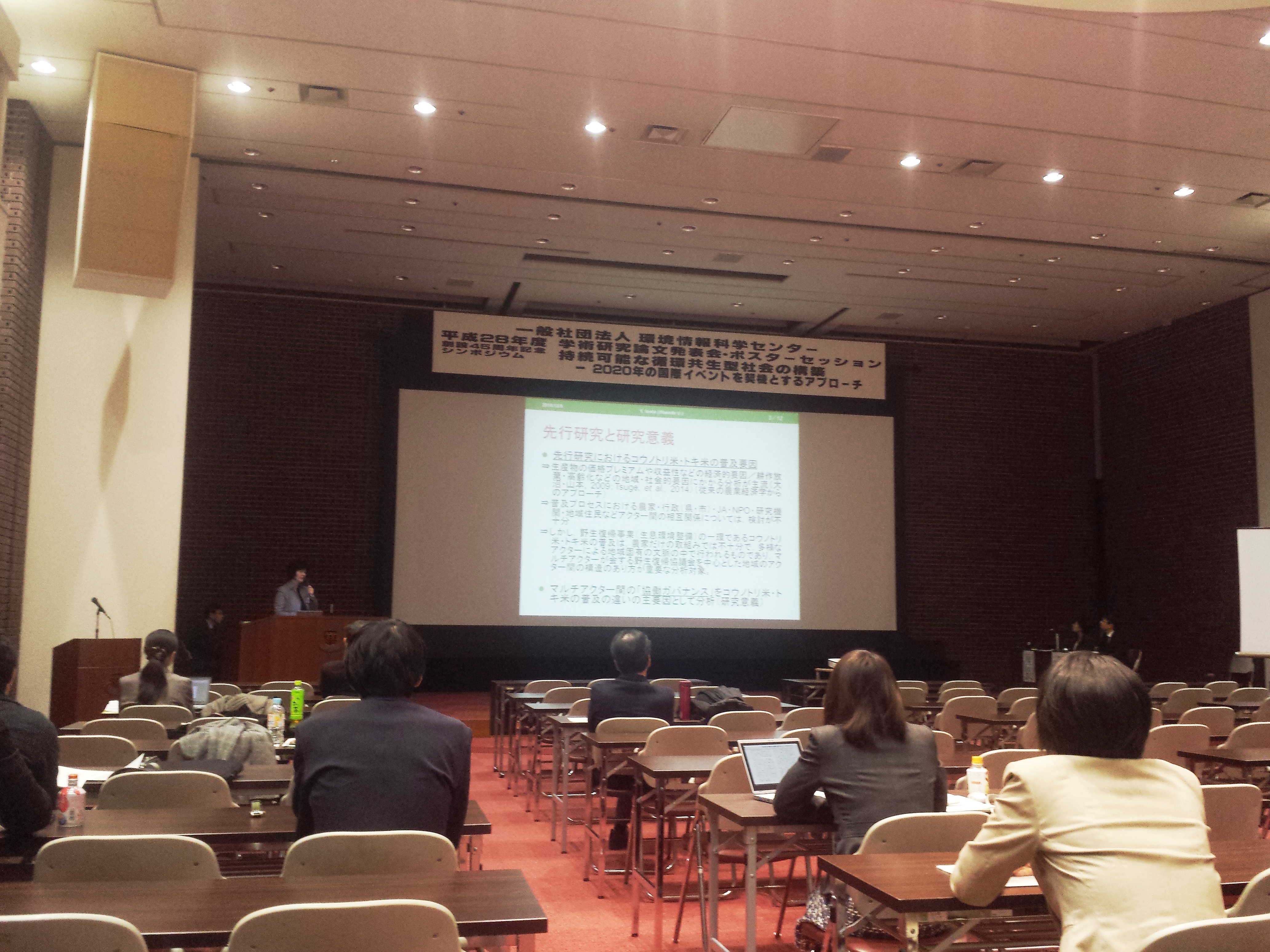

(2)2016年「第30回環境情報科学学術研究論文発表会」

・報告資料(岩田)

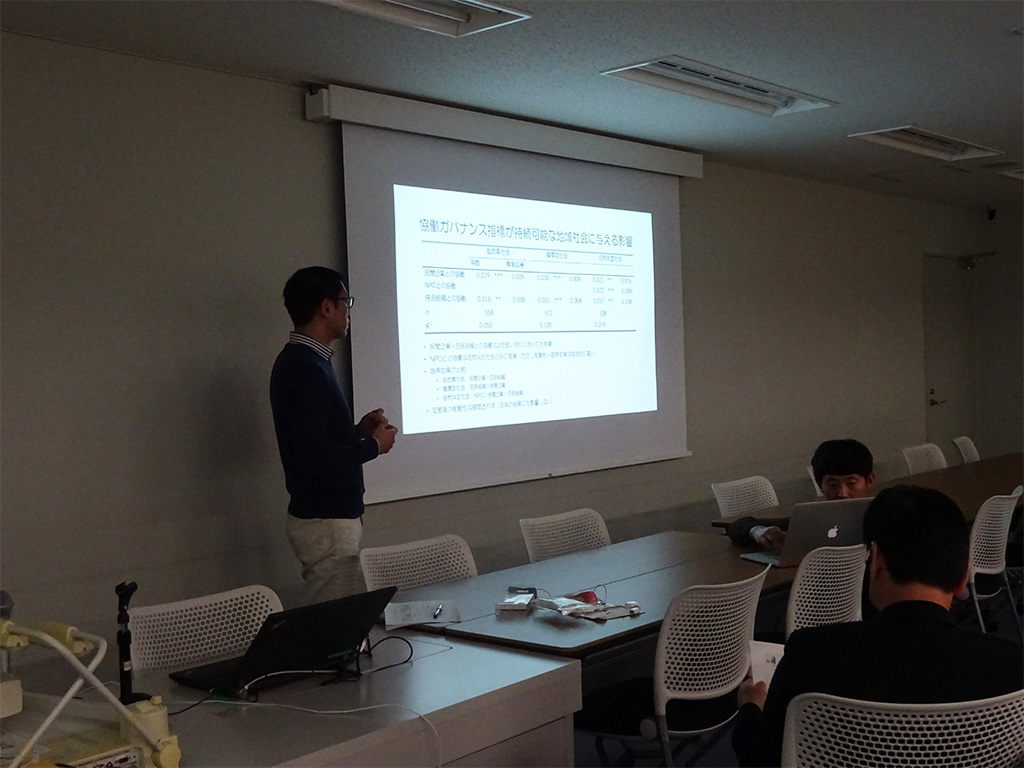

(3)2017年環境経済・政策学会全国大会 企画セッション

【バックペーパー】

・松岡俊二・田中勝也・勝田正文・師岡愼一(2017)「持続可能な地域を創る社会イノベーション:社会的受容性と

協働ガバナンス」『環境経済・政策学会2017年大会』(2017年9月9日〜10日、高知工科大学)

・渡邊敏康・升本潔・平沼光・中村洋(2017)「低炭素社会アプローチと社会イノベーション:長野県飯田市のケー

ス」『環境経済・政策学会2017年大会』(2017年9月9日〜10日、高知工科大学)

・松本礼史・島田剛・鈴木政史・李洸昊(2017)「資源循環型社会アプローチと社会イノベーション:静岡県掛川市

のケース」『環境経済・政策学会2017年大会』(2017年9月9日〜10日、高知工科大学)

・岩田優子・黒川哲志(2017)「自然共生社会アプローチと社会イノベーション:兵庫県豊岡市のケース」『環境経

済・政策学会2017年大会』(2017年9月9日〜10日、高知工科大学)

【報告用資料】

・報告資料1(松岡他)

・報告資料2(渡邊他)

・報告資料3(松本他)

・報告資料4(岩田・黒川)

【討議用資料】

・コメント1(北村)

・コメント2(森口)

・コメント3(古木)

【企画セッションまとめ】

・企画セッション報告書

6. ワークショップ

第32回ニッセイ財団 環境問題助成研究ワークショップ

「地域から創る社会イノベーションと持続可能な社会(SDGs)」(2018年2月4日)

プログラム

基調講演「持続可能な地方社会の創り方:地方都市と社会イノベーション」(松岡)

第I部「3都市の事例からみた『社会的受容性と恊働ガバナンス』がうみだす社会イノベーション」

報告1(渡邊)、報告2(松本)、報告3(黒川)

討論者1(古木)、討論者2(白井)、討論者3(田崎)、討論者4(大手)

第II部「パネルディスカッション:社会イノベーションと地方創生」

パネル1(小林)、パネル2(黒田)、パネル3(吉川)、パネル4(平沼)、パネル5(師岡)、パネル6(平尾)

第32回ニッセイ財団 環境問題助成研究ワークショップ報告書

7. 出版物・論文

・岩田優子(2016)「協働ガバナンス・アプローチによるコウノトリ米とトキ米の普及プロセスの比較研究」,

『環境情報科学論文集』Vol.

30(第30回環境情報科学学術研究論文発表会), pp. 25-30.

「注:著作権は、一般社団法人

環境情報科学センター(CEIS)に帰属する」

8. その他

【飯田市地域ぐるみ環境ISO研究会20周年記念イベントーその1(2016年12月13日)】

「外部からの研究会の検証」:報告資料(松岡)

「式典関連資料」:研究会代表スピーチ(萩本)、ぐるみ通信No.349、いいだよりNo.604、報告書

【飯田市地域ぐるみ環境ISO研究会20周年記念イベントーその2(2017年2月8日)】

「式典関連資料」:ポスター、報告資料(黒川・渡邊)、ぐるみ通信No.352、報告書

・プロジェクトの紹介(Project introduction)

"Social

Acceptance for Environmental Innovation and SustainableCity "

(English ver.)

・参考文献